こんにちは!129期理工学部4年の辻です。

ラストライフ、書かせていただきます。

ついに順番が周ってきたラストライフですが、

まだ何書くか決めていません。(2018年10月23日19時03分現在)

とりあえず最近自分が何を考えていたかなぁということで、safariの履歴でも見てみますか。

調査中

・・・調査中

・・・・・・・・・

ポチッ

あっ(察し)

・・・・・・・・・そ、そういえば私は現代っ子にしては珍しく、携帯使わない人間だったことを思い出しました(汗)

なので履歴は無かったモノとして、書きたいこと、思い浮かんだことを順に書いていこうと思います。

引退まであと1週間を切りました。

大学入学から今日まで1302日、引退まであと残り5日

文字通り桁が違います。一瞬です。

でも実際、そんなに実感は湧いていないです。

いままで“当たり前”であったことが数日後にはガラッと変わるなんて、自分自身では信じがたいものだからですかね。

だからこそ定量的に。客観的に。

文に起こし、見つめ直すって意味のあることだなと思います。

だから僕は毎週毎週レポートをあんなにも書いていたのでしょうか?

2016年11月13日、漕手からマネージャーに転向しました。

思えばまさに”当たり前”であったことがガラッと変わった日でした。

実はこの日、iPhoneのメモに日記らしきものを書いていました。

恥ずかしいのでここには載せませんが、思ったこととか考えとかをつらつらと書き綴っています。

その文を見返すと今でも鮮明にあの時の瞬間を思い起こすことができます。

10年後、20年後、もっと遥かに時間が経ってからでも、きっと今と同じように思い出せるのではないでしょうか。

そう考えると、文章とはただの記録ではなく、人そのものが乗り移っていると感じますね。不思議だ。

こんな取り留めのないことを書いているだけなのに、なんだか引退に対しての実感が多少出てきました。

ラストライフを書いているという自覚からでしょうか。

文章の力ってスゲーッ!

というわけで(?)、明日から毎日日記を書くことにしました。

ここで宣言します。

使う日記帳はこちら↓(今日ポチりました)

アピカ|日記手帳5年日記

(https://www.amazon.co.jp/アピカ-日記帳-5年日記-日付け表示あり-D304/dp/B0033VP7L0)

5年間の同日を1ページに書くスタイルの日記帳。

書きながら去年とか一昨年の自分を見返すことができるみたいです。

これめっちゃいいじゃん。現役の時からやっていれば良かった…

これから頑張って続けます。

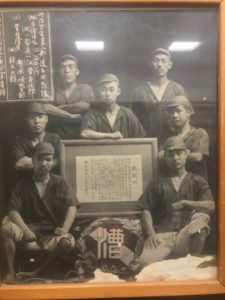

さて話は変わりますが、慶應端艇部戸田艇庫にはフロンティアルームなるものがあります。

3年前、私が1年生の秋の時に艇庫改修工事があり誕生しました。ちょうど1回目(前回)のライフを書いていた頃でしょうか。

ここには数々の先輩方の写真などが保存されています。

大昔の大先輩の方のものから監督・コーチやマネージャーとして関わらせていただいた馴染みある方のものまで。歴史がぱんっぱんに詰まっています。

マネージャー関連の作業などで何かと出入りすることが多かったフロンティアルームですが、実は私のお気に入りの場所でもあります。

見ていて本当に飽きることがないです。

特に早慶レガッタのパンフレットなんかはオススメです。

早慶戦合宿期間にはマネージャーみんなで、あんな人やこんな人の現役時の姿や一言コメントを見て大笑いしていました。

この場を借りてお詫び申し上げます。有難うございます、面白かったです。

でも真面目な話、早慶レガッタの一言コメントはしっかり書いた方がいいと思うよ!

なんか一行で変化ないコメントだと見返してもつまらないし…

唯一後悔していることかもです。

話が飛んでしまいました。

何が言いたかったかというと、今は見る側でも、やがて見られる側(残す側)になるよということです。

111年前のこの先輩たちは今の社会や端艇部を想像していたでしょうか?

もしかしたら100年後の後輩たち、229期のみんなが僕らの写真を見て、

「2Dの写真とか初めてみた。」

とか

「昔のオールの形ってやっべぇなこれ」

とか言ってるかもしれません。

それってなんか素敵なことじゃないですか?

その場面を想像するとなんだかワクワクが止まらないですね。

えっ、そうでもない?僕はそう思います。

文章であれ、写真であれ、「今」を物理的に後に残すっていいですね。

歴史を紡ぐ。大きいようだけど案外気が付いたら出来てるものかもしれません。

予想だにせず、なんかロマンチックな感じになってしまいました。

ここらへんで止めないと、まだ見ぬ彼女とかに愛を囁き出してしまうかもしれないので終わりにします。

ともかく。最後には勝ちたいです。

そして「勝った代」としてフロンティアルームで後輩を待ちたいです。

では

次は辻井よろしく!期待してます。